INDEX

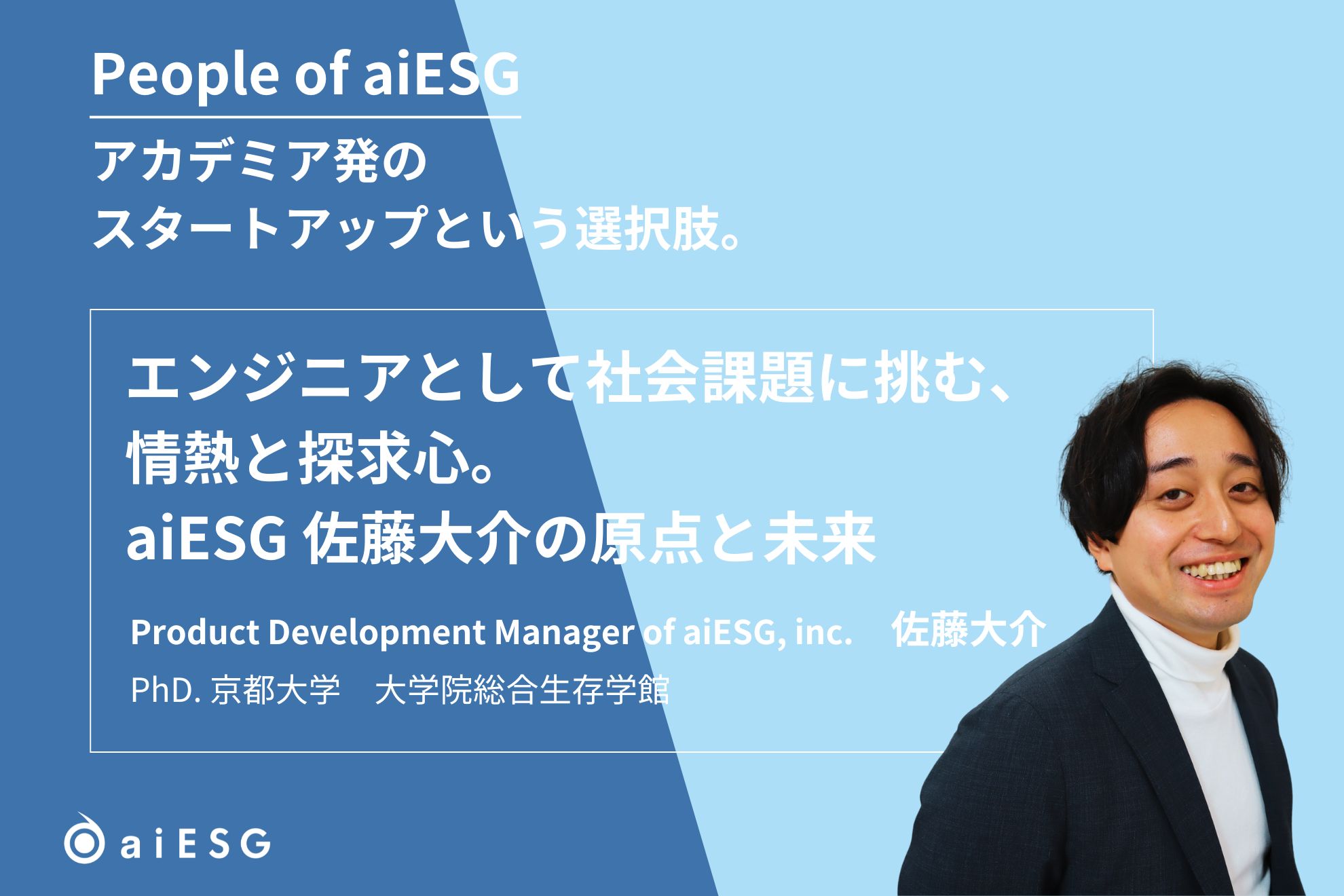

最先端AIと確かな研究実績を強みに、ESG分析・評価のスタートアップとしてリードポジションを目指すaiESG。プロダクト開発部門でマネージャーを務める佐藤大介さんは、修士号取得後に急成長中のITベンチャー企業での経験を経てaiESGに入社。現在、会社の成長の加速と、ESG市場に新しい価値を提供するために新規Webプロダクトの開発をメインに推進しています。。AIスタートアップのプロダクト開発責任者として最前線に立つaiESGの佐藤大介さんに、キャリアとビジネスにかける思いを語ってもらいました。

佐藤大介 Profile:京都大学大学院にて企業間取引ネットワークの研究で修士号を取得後、株式会社メドレーにてエンジニアとしてプロダクト開発を担当。ビジネス観点を持ったエンジニア組織の中で、フルスタックエンジニアとしてコーディング、ゼロイチの機能企画、プロジェクト管理、運用改善までを行う。2024年、aiESGのプロダクト開発部門のマネージャーとして入社。新規プロダクト責任者として従事。

aiESGは、日本におけるESG研究の先端をゆく九州大学の馬奈木研究所を母体とし、最先端AI技術と確かな研究実績を駆使してESGの社会実装を目指すべく、京都大学出身の同志が集結して2022年に立ち上げたAIスタートアップです。「幸せが連鎖し、しわ寄せのない社会を。」という壮大なビジョンを掲げ、AI技術を用いてESGを実装し、世界を変えることを目指しています。

ベンチャービジネスに熱中した学部時代

学部時代は大阪大学で経済学を学ぶ傍ら、多くの時間を不動産ベンチャー企業で新規事業の立ち上げに費やしました。その会社のビジネスモデルは古民家などの不動産価値がほとんどなくなってしまった物件を自社で購入し、フルリノベーションのデザイン、施工を行い販売まで一気通貫で行うモデル。私はその物件を当時まだ新しかった民泊の物件としてオーナーに販売し運用代行を行うビジネスを1から作り上げる役割を任されていました。民泊は”不動産”と”観光”を掛け合わせたビジネス。購入する物件の選定から、たくさんある物件の宿泊のオペレーション管理、お客さん(海外の人が多い)とのコミュニケーションに至るまでやることは尽きませんでした。価値の低かったものに付加価値をつけて世の中に提供する、田舎から出てきた大学生にとって、自分が新しくビジネスを作れるということが楽しくて仕方がありませんでした。ずっと学校で与えられるだけだった自分が、世の中に何かを生み出し、提供できるんだということが信じられませんでしたから。それを通して、経済学の面白さも改めて発見しました。あまり身近に感じることができなかった経済というものを実際に肌で感じたことで、企業というミクロな主体が集まって作り上げる”経済”というマクロなダイナミズムに知的好奇心が刺激されました。

この経験から、ビジネスの面白さにはまり、様々なビジネスの立ち上げを経験しました。学生の立場で一丁前に金融資本が経済の中で大きな影響力を持っていることに疑問を感じ、自然資本や文化資本などのより根源的な資本を育てるビジネスをしたいという思いでソーシャルグッド(今でいうサステナビリティ)ビジネスのコンサルティングにも挑戦しました。大阪の商売人はそこまで甘くはなく、ほとんど売り上げにはなりませんでしたが、その時に考え続けた社会の仕組みに対する疑問や理想は今でも自分のコアにあると感じています。

企業活動をマクロの視点から探究すべく、京都大学思修館に進学

そのようなビジネスの経験を活かして、実務という視点を離れて、より広い視野で社会の仕組みを考えられる環境に身を置きたいと考え、京都大学大学院(思修館)へ進学しました。大学院在学中は、それまでも注目していた文化資本に関する研究を行っていました。具体的には、「代表的な文化資本である京都の伝統工芸が衰退してしまうのは、他の産業から疎外されたネットワークになっているからではないか」という仮説から、京都の企業間取引ネットワークを分析しました。産業のダイナミズムが他の産業に波及していない”閉じたネットワーク”になっているのではないかという仮説ですね。仮説を立てて検証する研究という営みは自分の性にあっていましたが、膨大な情報の中で経済活動を捉えるという難しさも実感しました(余談ですが、結局、伝統工芸産業は疎外されていませんでした、むしろ中心にいました)。当時の大学院の先輩として出会ったのがaiESG CEOの関さんでした。研究室のメンバーで夜の先斗町(京都市中京区)に繰り出して、真面目な研究の話からなんの身にもならないくだらない話まで、夜を徹することも少なくありませんでした。京都の開放的な空気の中で、自由闊達に、先輩後輩関係なく率直に話し、笑顔で語り合ったあの時の空気が今のaiESGの文化にもつながっていると思います。

医療ヘルスケアベンチャーでのWEBプロダクト開発

修了号を取得した後に進む道はとても迷いましたが、医療ヘルスケア分野のITベンチャーであるメドレーにソフトウェアエンジニアとして入社しました。決め手は、当時CTOの平山さんと話したときに、この会社には「社会の課題に対する成熟した考え」と、「それを達成できる現実的な戦略」があると感じたからです。他の企業と話していたときにはない心の昂りがありました。入社後は、「介護のほんね」と「ジョブメドレーアカデミー」というプロダクトの開発にメインで携わりました。メドレーの開発組織はエンジニアが事業視点を持ち、企画から実装までフルサイクルで携わる文化。サービスの新機能企画、プロジェクト設計/管理、そしてコーディング。リリース後には、効果測定を行い、改善策を繰り返すPDCAサイクルを回していく。その一連の仕事を責任を持って行いました。メドレーが急成長しているからこそ、様々な仕事を経験させてもらいました。例えば、メドレーがメディパス社を買収したとき、メディパス社が運営していた「ゴイカの介護」というサービスを「介護のほんね」に統合する必要がありました。それぞれの事業が持っているアセットと業務フローを整理し、統合した後の理想的なモデルを考え、事業部全体の認識をそろえながら、具体的なシステムとして実装する。この仕事を中心メンバーとして全うしました。すでにそれなりに売り上げのある2つのサービスを事業の成長スピードを緩めずに1つに統合する、稀有な経験ができたと思います。

aiESGへの参画と新規プロダクトの立ち上げ

メドレーの在籍中から関さんから会社を立ち上げる話を聞いていました。メドレーに入って数年が経ち、全く新しいチャレンジを求めていた私にとって、aiESG CEOであり大学院の先輩でもある関さんが語るaiESGの未来はとても魅力的でした。今でも、現在主流となっているサステナビリティ分析の限界を語っていた関さんの話は忘れられません。環境への配慮ばかりで持て囃されているが、環境に良いと評判だった製品が実は人権スコアが低かったという研究もある、物事の一面だけを見て社会に良い製品を判断することはできない。鋭い視点に深く納得させられるとともに、aiESGで新しく事業を作るという機会に魅了されました。メドレーでの経験を活かして、今ならもっとうまくビジネスが作れるという自信もありました。そうした経緯で、2023年9月から半年ほどの業務委託を経て、2024年4月、プロダクト開発部門のマネージャーとしてaiESGに入社しました。

入社後の私のミッションはaiESGで新しいプロダクトを立ち上げること。具体的には、それまでコンサルティングで提供してきたサプライチェーンのESG分析を、企業側が自走し分析できるソフトウェアとして販売できる状態にすることです。サプライチェーン分析はすでにコンサルティングで多くの実績があるため、市場のニーズがあることはわかっていました。しかし、当然ながらコンサルティングとプロダクトはサービスの設計が全く異なるため、コンセプトの設計から始める必要がありました。インセプションデッキの作成から始め、ユーザーストーリーマッピングを作り、プロトタイプを実装。それをもとに顧客にヒアリングし、顧客の課題を抽出します。そこで見えてきたのが、「多くの企業が評価や規制に対して場当たり的なESG対応を行っている」ということでした。サプライチェーン全体のESGスコアを管理し、客観的な指標と比較しながら会社の強みと弱みを把握することで、企業活動のESGへの影響を継続的に管理できるシステムが求められていると感じました。そうして生まれたのが、aiESG初のwebプロダクトであるaiESG Flowです。今まで可視化が難しかったサプライチェーン上流までのESGスコアをAIが算出し、社会的リスクやネイチャーポジティブ指標を含めた包括的なサプライチェーン分析を提供します。

現在は、「aiESG Flow」のPMF(Product Market Fit)と、今後必ず企業が対応する必要があるESG領域における規制対応を支援する新規プロダクトの企画・開発に注力しています。市場調査から企画、開発まで一貫して携わっており、マーケットとの対話を重視しながら「売れる」プロダクト開発を行っていきたいと思っています。

aiESGプロダクト開発が求める人材:事業を推進するプロダクトマネージャーと、技術を極めるプロダクトエンジニア

プロダクト開発チームでは、急速な事業拡大に伴い、aiESGの未来を創るプロダクトを一緒に作り出す新たな仲間を求めています。特に、下記の業務を行なっていただけるスペシャリストを歓迎します。

プロダクトマネージャー:

- プロダクトビジョンとロードマップの策定・推進

- 企画/仕様策定、UIモックアップ、システム要件定義

- サービスグロース施策の立案・実行

プロダクトエンジニア:

- プロダクトで使用する技術の意思決定や技術選定

- プロダクト全体のアーキテクチャ設計

- チームの技術力向上のための情報発信

どちらの職種も、当社の事業を加速させる上で不可欠な存在です。新しく事業を創造することを求められる環境の中で、クリエイティブな考えを持ちながら、それを現実に落としこむ行動力のある方にきてくださると嬉しいです。

当社は、社員一人ひとりの挑戦を奨励し、ボトムアップで事業を成長させることを大切にする環境です。あなたのスキルと情熱を、ぜひ当社で活かしてください。

インタビュー記事、採用情報はWantedly からもご覧いただけます。

https://www.wantedly.com/companies/company_9232529/post_articles/965258